耐震等級3だけでは受注できない? 地震対策で差がつく「地盤」と「資金」の提案方法

「耐震等級3の地震に強い家」から「地震に強い住まいづくり」のブランディングを行う住宅会社が増えている今、従来の「家だけ頑丈にする」という考え方から「その土地に永く住む」に変えることで、地盤のリスクから実際に震災が起きた後の生活や住宅再建までも考えている住宅会社がお施主様から選ばれています。

そこで本記事では、同じ耐震等級3の家づくりでも、お施主様から選ばれている住宅会社がおこなっている対策について解説します。

この記事で分かること=========

・信頼される住宅会社が提案する「地盤対策」

・信頼される住宅会社が提案する「資金対策」

===================

目次[非表示]

- 1.地盤対策の提案

- 1.1.ハザードマップで一次判断

- 1.2.液状化リスクを調査・判定

- 1.3.地盤改良工事

- 2.万が一に備えた資金対策の提案

- 2.1.取り組み①液状化への対策提案

- 2.2.取り組み②建物倒壊への対策提案

- 3.建物だけじゃなく地盤にも目を向けた地震対策を

地盤対策の提案

耐震等級3の住宅を建築する技術力を持つ住宅会社であっても、受注につながらない理由の一つに、建物の耐震性能のみに焦点を当てた提案にとどまっていることが挙げられます。一方で、お施主様から継続的に選ばれている住宅会社は、建物の耐震性能だけでなく、その土地の地盤特性まで含めた総合的な地震対策を提案しています。

ここでは、信頼される住宅会社が実践している具体的な地盤対策について詳しく解説していきます。

ハザードマップで一次判断

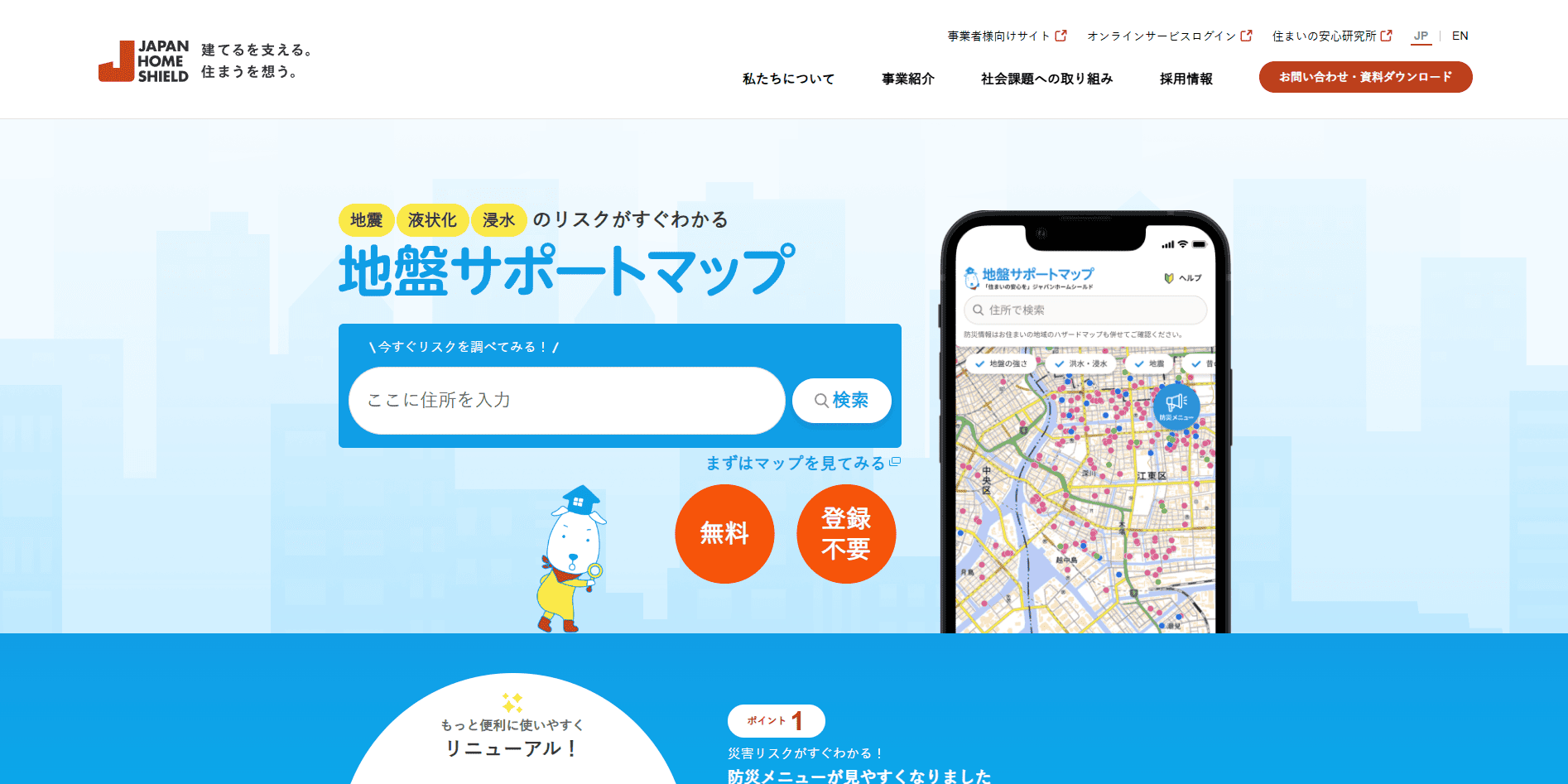

信頼される住宅会社は、まず最初にハザードマップで特に「地震による揺れやすさ」と「液状化リスク」を確認しています。ハザードマップは、住宅を建てる予定の地域の地盤特性や液状化、地震時の揺れやすさ・発生確率などを地図上でわかりやすく示したもので、オンライン上でも簡単に確認できるサービスのことです。

仮に、ハザードマップ上で地震による揺れや発生確率が高いという情報が示されても、必ず地震が発生するという意味ではありません。あくまでこれらの情報は、その土地の液状化リスクや地震被害リスクを一次判断するために使用されています。

お施主様の被害リスクだけではなく、住宅会社としての万が一の責任リスクも減らす意味でも、「お施主様に客観的なリスク情報を提供する」など、対策できることを徹底しているというわけです。

液状化リスクを調査・判定

次に行っているのは、ハザードマップ情報をもとに液状化リスクがあると一次判断した地域へ、リスクの高低をより正しく確認するために、その建築予定地の土質や水位を調査することも検討しています。それは、土の種類や地下水位の深度、また地盤の硬軟をより正しく判定・評価することができるからです。

液状化リスクが高い地盤は、地下水位が高く緩い砂質地盤であることが分かります。逆に言うと現地調査でその傾向がなければ、液状化リスクが低いと判断できます。信頼される住宅会社は、建設予定地の液状化リスクを調査することでお施主様の不安を取り除いています。

また、一般的にはボーリング調査や標準貫入試験、またはジャパンホームシールドが対応している土質がわかるSDS試験と水位測定を組み合わせることでボーリング試験よりも安価な方法で液状化判定をすることもできます。調べた結果をもとに必要に応じて対策工法も検討しています。

こうした科学的根拠に基づいた調査結果をお施主様に提示することで、不安の解消と同時に、住宅会社の専門性への信頼も獲得できるのです。

地盤改良工事

先ほど述べた液状化調査を踏まえ、液状化判定でもリスクが高いと判断された場合、信頼される住宅会社は、液状化対策も考えて施工することも検討しています。地盤改良工事は、万が一の液状化現象に備えた対策として、建物の安全性を確保する重要な提案といえるでしょう。

実際に、液状化リスクが高いと判断された場合の対策として、液状化被害にあっても元に戻しやすくするためにべた基礎を選ぶ、また予算と相談しながら改良工事を実施する、など、可能な限り液状化対策を検討することを大切にしています。

これらの対策により、お施主様は建物だけではなく地盤にも配慮した地震対策を提案してくれることで、耐震等級3以上の家づくりを期待してくれるのではないでしょうか?

万が一に備えた資金対策の提案

上述したように、信頼される住宅会社は、まずハザードマップを確認します。揺れやすい土地であれば、被害が大きくなる可能性があるため、揺れや倒壊から守る対策として耐震等級3の取得を検討します。

また、ハザードマップで液状化の可能性が高いと示されていても、単に不安だからといって地盤改良工事や保険に頼るわけではありません。まず実際に調査を行い、リスクが本当に高いのかを確認します。その上で、リスクが高ければ「地盤改良工事で対策するのか」「保険で備えるのか」といった判断材料を得て、客観的かつ的確にお客様へ提案することを紹介しました。

しかしどれだけ対策を講じても、地震被害を100%防げると断言することはできません。だからこそ、信頼される住宅会社は、万が一に備えた保険対策も行っています。ここからは、そうした保険対策の具体的な取り組みについて見ていきましょう。

取り組み①液状化への対策提案

信頼される住宅会社は、まず「万が一液状化が発生して家が傾いてしまうリスク」に、液状化調査を実施したうえで保険の必要性を案内しています。地震保険では、地震による揺れで住宅が損壊するほか、地震の揺れで液状化が発生し、それにより建物が沈んだり傾いたりする場合も、生活再建用として補償対象になるので有効です。(※1)

ほかにも、液状化による地震保険として、SBI地震補償サービスも有効でしょう。SBI地震補償サービスは、液状化現象が発生した場合に建物が斜めになると損壊認定され、生活再建用の保険金額がおります(※2) 。地震保険とSBI地震補償は併用できるので、2つとも提案するとお施主様の地震リスクに対する安心はより大きくなるでしょう。

また住宅会社の多くは、1年目だけSBI地震補償に加入することで、お施主様への費用負担を減らす取り組みも行っています(2年目以降の更新の有無については、SBIから自動的に案内があります)。

このように、信頼される住宅会社は、お施主様ができる対策としてきちんと情報を提供しています。これらの保険商品の特徴や適用条件を分かりやすく説明し、お施主様の家計状況に応じた最適な保険プランを提案することで、安心して住み続けられる環境づくりをサポートしているのです。

※1 出典元:三井住友海上「【地震保険】地震を原因とする、地盤沈下や液状化によって家が傾いた場合、地震保険で補償されますか?」

※2 出典元:SBIリスタ少額短期保険「地震補償保険リスタ」

取り組み②建物倒壊への対策提案

上記は生活再建用途の資金確保として有効でしたが、地震保険やSBI地震補償だけでは建物再建用途の資金が確保できていません。数千万以上の建物に建て替えの保証がないと、万が一全壊した場合にその資金を捻出しなければなりません。

そこで、信頼される住宅会社は、万が一のために生活再建だけではなく建物再建の資金も確保できるように「地震保証を付帯した住宅」を提供しています。この地震保証サービスは、住宅会社が加入する対策として、地震による被害を受けた建物が、損害修理・建て替えの際の補修費用を100%保証することができます。(※住宅の購入価格が上限)

このような地震保証制度により、お施主様は生活再建だけでなく地震による建物倒壊に対する資金リスクも大幅に軽減することができます。多くの住宅会社にとっても、こうした「万が一の後のフォロー」も徹底していることは、お施主様との長期的な信頼関係を構築する重要な要素として考えられています。建物の品質に自信を持つ住宅会社だからこそ提供できるサービスとして、受注拡大への貢献が期待できるでしょう。

建物だけじゃなく地盤にも目を向けた地震対策を

同じ耐震等級3の家でも、お施主様から信頼されている住宅会社は、耐震性を高めて地震の揺れに備えるだけでなく、その土地特有の液状化リスクにも焦点を当て、対策と提案を行っています。どの地域でもリスクを客観的に評価することで、他社とは異なる提案が可能です。この提案こそが、お施主様から信頼され続けている住宅会社の提案です。

さらに、万が一の地震被害にも責任を果たす意識として、地震保険を提案し地震保証付き住宅を提供することが、信頼されるプラスポイントとなります。建物の耐震性能と地盤対策、そして経済的な備えまで含めた総合的なアプローチが、耐震等級3以上の「地震に強い住まいづくり」として、実現できるのです。

当社では、耐震等級3の家づくりをした住宅会社向けに、地震被害による損害修理・建て替えの際の補修費用を100%保証する「あんしん地震保証プレミアム」をご用意しています。本記事を機に少しでもご検討いただけると幸いです。