金銭解決だけではない?住宅保証の新しい意味と価値とは

これまで、住宅保証は「万が一の金銭補償」として捉えられ、住宅会社にとってはコストがかかるサービスと認識されることが多くありました。しかし、近年の施主の意識変化やサービスの開発が進んでいることから、住宅保証は「施工品質の証明」や「資産価値の維持」のように、住宅品質の文脈において新しい意味を持ち始めています。

そこで本記事では、住宅保証の新しい役割と価値について、施主の意識変化や住宅会社が得られるメリットとともに詳しく解説していきます。住宅保証をどのように活用することで、住宅会社の競争力を高め、長期的な顧客満足度の向上につなげることができるのか。そのヒントを掴んでいただけると嬉しいです。

この記事で分かること=========

・近年の施主の購買変化

・住宅保証の役割の変化

・住宅保証の新しい3つの価値

==================

目次[非表示]

施主の購買変化から読み取れる新たな保証の価値

住宅市場を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化しました。住宅購入を検討する層の価値観や優先順位が多様化し、それに伴って住宅保証に求められる役割も変わりつつあります。かつては「価格」や「立地」が最重要視される傾向がありましたが、現在では住宅の「質」や「長期的な価値」を重視する購入者が増加しています。

このような価値観の変化は、単に消費者の嗜好が変わったというだけではなく、日本社会における住宅に対する考え方そのものが変化していることを示しています。「一生に一度の買い物」という従来の考え方から、長期的な資産として住宅を捉える視点へとシフトしているのです。そうした背景から、住宅保証に対しても新たな価値が求められるようになってきました。

実際にこれまでの施主の主な購買要因は、価格や顧客対応、デザインといった要素が重視されてきました。しかし現在では、それらに加えて「耐震性」や「耐久性」などの住宅性能、さらに定期点検や保証内容といったアフターサービスを重視する傾向が強まっています。これは、住宅の「所有期間」を長期的に捉える視点が広がったことを意味するでしょう。

特に注目すべきは、定期修繕による性能維持が「住宅の長寿命化」につながるという認識が浸透してきたことです。引き渡し後も住宅会社が定期的にメンテナンスを行うことで、建物に対して生涯にかかる費用(ライフサイクルコスト)を削減することができます。その結果、資産価値の維持にもつながり、長期にわたって施主が安心して暮らせるようになります。こうした住宅性能そしてライフサイクルコストなどの項目が、近年の住宅購入層の購買要因として検討されるようになっています。

住宅保証の役割の変化と新たな価値

前述の通り、住宅購入層の意識変化により、長期的な視点で住宅の価値を捉える傾向が強まっています。この流れを受けて、近年住宅保証に対する期待も変化しています。

住宅保証は従来、主に「何か問題が発生した時の補償」という側面が強調されてきました。しかし、住宅購入者の長期的な視点への意識変化に伴い、住宅保証の役割も大きく変わりつつあります。ここからは、保証サービスに対する認識がどのように変化しているのか、そして金銭補償以外にどのような価値が見出されるようになったのかについて詳しく見ていきます。

施主の住宅保証に対する認識の変化

従来、住宅保証は「金銭補償」が主な役割とされていました。これは住宅保証が「事故やトラブルが発生したときに活用するサービス」と認識している方がまだまだ多いことを示しています。実際に本来住宅保証は、瑕疵や不備があった場合に修繕対応をする目的で使われていましたが、近年は保証サービスの品質向上も進み、新しい付加価値としてさまざまな機能価値が追加されてきています。

この住宅保証に対する認識の変化は、住宅そのものを「使い捨て」ではなく「長く使い続けるもの」という考え方の浸透と密接に関連していると考えられます。かつての「スクラップ&ビルド」の時代から、住宅の長寿命化を前提とした考え方へと社会全体がシフトしつつあります。

そのため、住宅保証に対しても「問題が起きたら対応する」という受動的な役割ではなく、「問題を未然に防ぎ、住宅の価値を維持する」という能動的な役割が期待されるようになったのです。

住宅会社にとっても、住宅保証は単なるコストとして捉えるのではなく、顧客との長期的な関係を構築するための重要な要素として考えられるようになりつつあります。そして保証サービスを通じた施主との定期的な接点が、リフォームやメンテナンスなど新しい引き合いを獲得できる可能性も秘めているのです。

住宅保証には金銭解決以外の価値がある

このように、住宅保証は金銭補償とは別で、現在では「住宅の品質を維持し、長く安心して住み続けられる保証」としての期待が市場内で高まっています。これは、住宅保証の本質的な価値が「安心」にあることを再認識させるものです。単に「壊れたら直す」というだけでなく、「壊れないように維持する」という予防的な側面にも価値が見出されるようになってきたのです。

また、住宅の売却時に「長期保証が付帯しているかどうか」が重要な判断基準となるケースが増えており、保証があることで住宅の再販価値が向上するという嬉しい側面もあります。これは、住宅保証が「住宅の品質証明」としての役割を果たしていることを意味しています。

第三者による品質保証があることで、中古住宅市場においても高い評価を得られる可能性が高まるため、住宅保証は「問題が起きたときの金銭的な補償」という枠を超えて、住宅の価値そのものを高める要素として認識されるようになってきています。施主としても、そして住宅会社としても、保証の持つ多面的な価値を理解することが重要なのです。

従来、住宅保証は「不具合が発生した際の金銭補償」という役割が強調されがちでした。しかし、現在の住宅市場では、住宅保証の価値が「長期的な住宅品質の維持」や「施主の安心感の提供」といった側面にも及ぶことが明らかになっています。

住宅長期保証の新しい3つの価値

ここまで見てきたように、住宅保証は金銭補償という従来の枠組みを超えて、住宅の品質保証や資産価値維持という新たな意味を持ち始めています。では、これらの変化を踏まえて、住宅長期保証が具体的にどのような新しい価値を持つのか、ここでは3つご紹介します。

第三者機関の施工品質検査による品質アピール

住宅長期保証の新たな価値として最初に挙げられるのが、第三者機関による施工品質検査です。これは施主が実は懸念している「施工品質」に対する不安を解消する重要な要素となっています。

※1出典元:株式会社WHALE HOUSE「【注文住宅の品質管理に求められる透明性】約7割が施工ミスや不備について報告が無かった!必要な施工会社の対応とは」2024年10月

=======================

【調査概要】「住宅の施工品質」に関する調査

【調査期間】2024年8月27日(火) ~ 2024年8月29日(木)

【調査方法】PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】1,010人

【調査対象】調査回答時に注文住宅を建てた経験(5年以内)があると回答したモニター

=======================

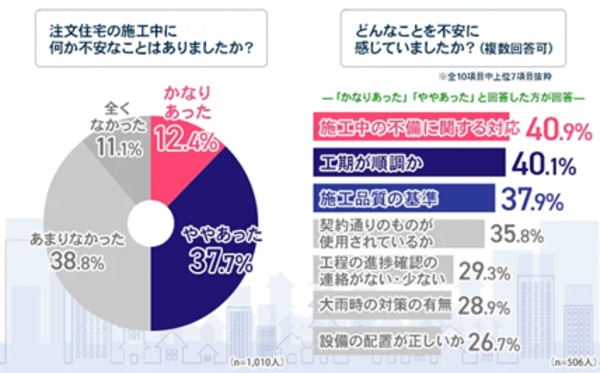

実際の調査データによると、5年以内に注文住宅を建てた施主の約半数が施工中に不安を感じており、「施工不備への対応」「工期の遅れ」「施工品質の基準」が主な懸念点として挙げられています(※1)。

一般的な住宅保証では単に引き渡し後の不具合に対する修繕・建て替えの保証を提供するだけでしたが、近年一部の住宅保証では、こうした施主の懸念点に対して、専門技能者による施工品質検査を含むサービスが付帯しており、建築工程における施工品質自体を担保することができます。

ここで重要な点は、この第三者機関による施工品質検査は、決して住宅会社の施工品質を否定しているわけではないということです。どれだけ住宅会社の施工技術が高いことを施主へ伝えても、先述した調査データから分かるように「施工品質に対する不安」は、施主がどうしても認識してしまうからです。住宅という高い買い物だからこそ、その品質には慎重にかつ安全性を追及していることの裏返しだと考えてください。

このような第三者機関による施工品質検査が組み込まれた住宅保証は、施工過程そして施工品質の透明性を高めることで、住宅会社は自社の施工品質の高さを客観的な証明と併せて得ることができるのです。そして施主は住宅会社の施工工程に対して安心感が得られ、選ばれる理由へつなげることができます。

定期点検・メンテナンスによる高品質維持と長寿命化

住宅長期保証がもたらす二つ目の重要な価値は、定期点検とメンテナンスによる住宅の長寿命化です。これは先述した「住宅の品質維持」という新たな価値観に直接応える内容になっています。

住宅の資産価値を維持し、長寿命化を実現するためには、定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。定期点検を通じて小さな問題を早期に発見し対処することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。メンテナンスも同様で、住宅の美観や快適性が維持されることで、施主にとって住宅の維持費用を抑える効果があるだけでなく、住宅会社にとっても大規模な修繕対応のリスクを軽減することにつながるでしょう。

こうした定期的な点検やメンテナンスの実施は、住宅の劣化を最小限に抑え、結果としてライフサイクルコストの軽減に貢献できるため、「事故を予防する住宅保証」として施主から選ばれる理由の1つになります。

コミュニケーション機会の創出による追加契約の獲得

住宅長期保証がもたらす三つ目の価値は、住宅会社と施主との継続的な関係構築です。これは前述した「金銭解決以外の価値」の重要な一側面であり、定期点検や補修工事を通じて、住宅会社と施主との接点を維持することができます。

なぜこれが重要なのでしょうか。多くの住宅会社では、住宅の引き渡し後に施主との接点が失われ、「一度きりの取引」に終わってしまうケースが少なくありません。しかし住宅保証に基づく定期点検は、必然的に施主と接する機会を生み出します。

たとえば、築3年目の定期点検で「最近子どもが生まれて、部屋の使い方を変えたい」という施主の声を聞ける可能性があります。また築7年目の点検では「二人目の子どもが生まれたので、子ども部屋を分ける必要がある」といった家族構成の変化を把握できるかもしれません。これらは単なる世間話ではなく、リフォームや増築といった具体的な商談につながる貴重な情報です。

このように、住宅保証に基づく定期点検は、単なる「点検」以上の価値を持ちます。それは施主の生活スタイルの変化やニーズの移り変わりを知る貴重な機会となります。長期にわたる関係構築は具体的な追加契約機会の創出だけでなく、顧客からの信頼獲得にもつながります。

「建てて終わり」ではなく、「建ててからも継続的に関わる」という姿勢が、住宅会社の評判を高め、新たな顧客獲得につながる好循環を生み出しているのです。

「金銭解決」から「新しい価値」をもつ住宅保証へ

これまで見てきたように、住宅保証は従来の「万が一の金銭解決」という役割を超えて、多様な価値を持つサービスへと進化しています。そして、その住宅保証の役割は今後、「万が一の金銭解決」とは別で、住宅品質の文脈における「新しい価値をもつサービス」として認識されていくでしょう。そのとき、住宅保証の新しい価値は「長期にわたって良質な住宅であることを証明できる保証」として市場で浸透していくと私たちは信じています。

施主への提案時にも、住宅保証を金銭解決としてただ紹介するのではなく、施主のニーズに合わせた価値を提案できれば、住宅市場で競争力を高めることができるでしょう。ぜひ営業提案時の参考にしてもらえると幸いです。

当社では、確かな技術で良質な住まいを守り続ける充実の住宅保証プログラムとして、すべての住宅保証サービスから自由に組み合わせをカスタマイズできる「長期サポートプログラム」というサービスを提供しています。ご興味がありましたら、以下の詳細ページよりご覧下さい。