【築年数・部位別】リフォーム適齢期とは?OB顧客の需要を逃さない対策

新築から15年、20年と時間が経つと、住まいにはリフォームの需要が生まれます。しかし、せっかく建てたOB顧客の住宅も、引き渡し後の継続的な接点が切れてしまえば、生まれたリフォーム需要が他社に流れてしまうかもしれません。

そこで本記事では、一般的なリフォーム適齢期と部位別の対策ポイントを整理しながら、OB顧客との接点をつくる方法をご紹介します。

この記事で分かること=========

・リフォーム需要獲得の重要性

・一般的なリフォーム適齢期と対策

===================

目次[非表示]

- 1.リフォーム需要獲得の重要性

- 1.1.【2025年最新版】リフォーム需要の拡大

- 1.2.部位別のリフォーム市場規模

- 1.2.1.なぜ貴社にリフォームの問い合わせが来ないのか?

- 2.一般的なリフォーム適齢期と築年数別の対策

- 2.1.①築年数10~15年のリフォーム対策

- 2.1.1.水回り設備の不具合・交換検討

- 2.1.2.屋根・外壁など外装のメンテナンス

- 2.2.②築年数15~20年のリフォーム対策

- 2.2.1.内装材・建具の劣化とリフォーム

- 2.2.2.見えない構造部分の老朽化対策

- 2.3.③築年数20~30年のリフォーム対策

- 2.3.1.耐震補強や屋根葺き替え等の大規模リフォーム

- 2.3.2.ライフスタイル変化に合わせた改築・改善

- 3.リフォームの提案機会を損なわない接点づくりを意識しましょう

リフォーム需要獲得の重要性

住宅市場において、新築需要の縮小とは対照的に、リフォーム市場は成長を続けています。既存住宅ストックの老朽化が進む中、OB顧客のリフォーム需要を獲得することは、住宅会社の成長にとって重要なのは間違いないでしょう。

ここでは、リフォーム需要獲得の重要性について、最新データとともに詳しく見ていきます。

【2025年最新版】リフォーム需要の拡大

近年、新築からリフォームへのシフトが進み、住宅リフォーム市場は約6兆円規模で安定推移しています。2023年の市場規模は約6.2兆円と、2020年の5.5兆円から拡大しました。注目すべきは、日本の既存住宅ストックの約79%に相当する約4,088万戸が築8〜52年で、何らかのリフォームが必要となる「リフォーム適齢期住宅」に該当していることです。特に1991〜2000年築の住宅が約1,047万戸と最多で、これらの住宅は設備交換や外装改修の真っ只中にあります。

このように、膨大な数のリフォーム適齢期住宅が控えているため、リフォーム需要を取りこぼさず提案していくことが住宅会社の重要な戦略となっているのです。市場全体が成長しているにもかかわらず、自社のOB顧客からの問い合わせが少ないとすれば、それは接点づくりに課題があると考えられます。(※1)

※1 引用元:リフォーム産業新聞「リフォーム業界の市場規模は?2025年最新動向や将来性を解説」2025年3月

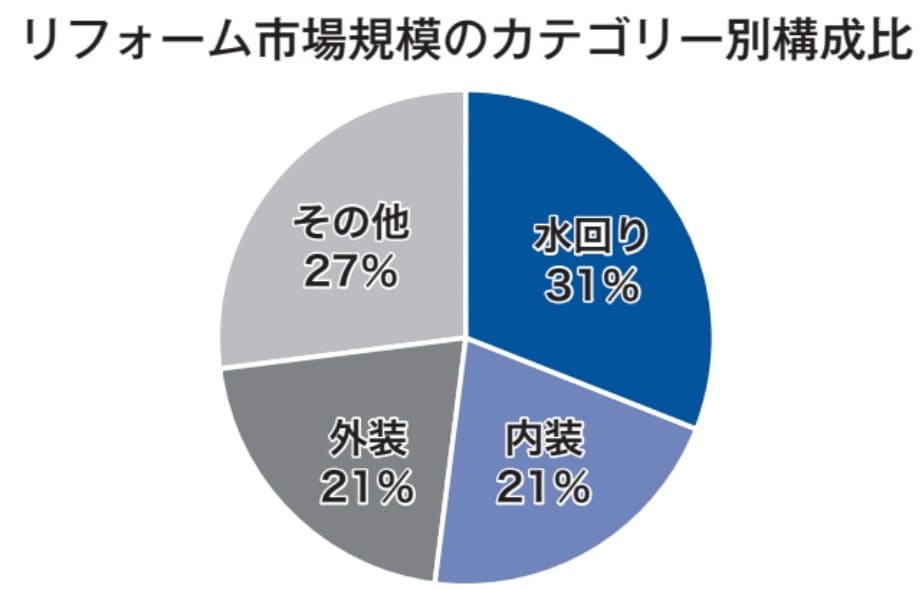

部位別のリフォーム市場規模

※出典元:リフォーム産業新聞「リフォーム業界の市場規模は?2025年最新動向や将来性を解説」

日本のリフォーム市場は、リフォーム箇所別に「水回り」「内装」「外装」「その他」の4カテゴリに大別できます。なかでも市場規模が最大なのは水回りで、2023年時点で約1.9兆円、全体の31%を占めています。キッチンや浴室など工事単価が高いことに加え、給湯器など交換サイクルが早い設備を含むため、水回りの市場が大きくなっているわけです。

次いで内装が約1.3兆円、外装も約1.3兆円で、それぞれ全体の2割強ずつを占めます。内装は単価こそ低めですが、水回り工事に伴う壁紙や床材張替え需要も多く、外装では塗装工事が10〜15年ごとに2回程度必要になるため、いずれも需要が安定しているといえるでしょう。

残りの「その他」約27%には空調設備やエクステリア、断熱・耐震改修などが含まれます。このように部位別に特徴ある需要が存在しており、自社で施工した住宅でも時期が来れば多様なリフォームニーズが発生することがわかります。(※1)

なぜ貴社にリフォームの問い合わせが来ないのか?

しかし、これだけリフォーム適齢期住宅が膨大であるにもかかわらず、「OB顧客からリフォームの相談が来ない…」という悩みを持つ住宅会社は少なくありません。その大きな原因の1つとして、引き渡し後に「接点がなくOB顧客に忘れ去られているから」だと考えられます。

実際に、OB顧客と会話や相談を受ける機会を意図的につくらないと、「うちはリフォームをやっていないのでは」と思われてしまえば、せっかく築いた関係も需要に繋げられなくなります。定期的な接点がないと記憶が薄れ、いざリフォームを検討した際に真っ先に思い浮かぶ存在にはなれません。

さらに問題なのは、家電量販店やリフォーム専門店など、積極的に営業活動を展開する他社にOB顧客が流れてしまうリスクです。これらの企業は定期的なチラシ配布やキャンペーン告知を通じて接点をつくり続けているため、住宅会社が何もしなければ、自社で建てた住宅のリフォーム需要すら競合に奪われてしまう可能性があります。

「忘れられている」「他社に取られている」リスクを理解し、定期的に接点が生まれる仕組みが必要であることを認識すべきでしょう。

一般的なリフォーム適齢期と築年数別の対策

では、具体的にどのタイミングでOB顧客に対してリフォームを提案していけばいいのでしょうか。各部位によって適切なメンテナンス時期が異なりますが、ここでは一般的なリフォーム適齢期と築年数別の対策を整理していきます。

①築年数10~15年のリフォーム対策

水回り設備の不具合・交換検討

築10年を過ぎたあたりから、浴室・キッチン・トイレ・洗面台など主要な水回り設備に経年劣化が見られ始めます。これは、不具合(動作不良)や掃除しにくい箇所が増えてきたら交換時期のサインです。

水回りは使用頻度が高く湿気も多いため劣化が早く、この時期に給湯器など設備機器の交換を検討する方も少なくありません。特に給湯器は10年前後で故障リスクが高まるため、突然の故障で生活に支障をきたす前に交換を提案することが重要です。

屋根・外壁など外装のメンテナンス

同時に、屋根や外壁でも塗装の色あせ・剥がれが起こりやすくなります。塗装劣化を放置すると雨漏りや内部木材の腐食につながるため、10年目を目安に定期点検し、必要に応じ補修・再塗装を検討しましょう。小さなヒビや剥がれを早めに対処できると、後々の大きな修繕が回避でき、建物の耐久性を保つことができます。

特に、外装は住まいの外観に大きく関わる部位でもあるため、美観の維持という観点からもメンテナンスを提案するとお施主様から喜ばれるのではないでしょうか。シーリング材の劣化も10年前後で進行するため、塗装と合わせて点検・補修を行うことで、建物の防水性能を総合的に高めることができます。

②築年数15~20年のリフォーム対策

内装材・建具の劣化とリフォーム

築15年を超える頃から、家全体のメンテナンス箇所が一気に増えてきます。たとえば床の軋みや沈み、壁紙の剥がれなど内装の傷みが目立ち始め、そろそろ本格的な内装リフォームを検討する時期です。

一般にフローリングは10〜15年ほどで張替え時期を迎え、壁紙クロスも約10年が張替えの目安とされています。築20年を見据え、必要に応じて床材の張り替えや壁紙の全面張替え、室内建具の交換などを行うことで、見た目と機能の両面で快適さを維持できます。

また、この時期は子どもの独立や在宅勤務の増加など、ライフスタイルの変化が起こりやすい時期でもあるため、単なる原状回復ではなく、現在の暮らし方に合わせた空間づくりはお施主様からも喜ばれる提案になるでしょう。

見えない構造部分の老朽化対策

築後15年を過ぎると、普段目にしない住宅の内部構造にも経年劣化が進行します。代表例は、給排水管の錆詰まりや木部土台の劣化で、放置しておくと大きな不具合に発展しかねません。特に木造住宅の場合、シロアリ被害にも注意が必要な時期でもあるため、床下や壁内部の点検を行い、不具合があれば早めに補修・交換するといいでしょう。

特に給水管は錆や水垢による詰まりが発生しやすく、排水管も油脂の蓄積などで流れが悪くなることがあるため、高圧洗浄や部分交換などの対策も必要です。見えない部分だからこそ、専門家による定期点検の価値を伝え、予防保全の重要性を理解してもらうことが大事でしょう。

③築年数20~30年のリフォーム対策

耐震補強や屋根葺き替え等の大規模リフォーム

築20年を超えると、建物の各所に本格的な老朽化症状が現れ始め、住宅の耐用年数である約30年を見据えた大規模リフォームを検討する段階に入ります。たとえば屋根は新築から20年前後で葺き替え(屋根材の全面交換)時期となり、防水シートの劣化も含めて改修が必要になります。

また、耐震性能の確保も重要です。1981年以前の旧耐震基準の住宅であれば耐震補強はとても重要なので、それ以降の住宅でも経年で金具の緩みや構造体の強度の低下が生じるため、必要に応じて補強工事を提案しましょう。

ライフスタイル変化に合わせた改築・改善

また、築20〜30年ともなると、住み始めた当初とは家族構成やライフスタイルが大きく変わっている場合があります。お子様の独立や高齢化など生活環境の変化に応じて、間取り変更やバリアフリー化といったリフォームを検討する適齢期でもあります。

例えば、使わなくなった子供部屋を隣室と繋げて広いリビングに改装したり、将来に備えて1階に寝室を移す間取り変更、手すり設置や段差解消などの高齢者対応工事を行ったりと、増改築レベルのリフォームで暮らしやすさを向上させることができます。構造補強と併せて生活動線の改善を提案すれば、お施主様にとっても「我が家が新築同様によみがえる」リフォームとして喜ばれるのではないでしょうか。

リフォームの提案機会を損なわない接点づくりを意識しましょう

以上のように、OB顧客の住宅は築年数ごとに様々なリフォーム需要が発生することを解説してきました。しかし、せっかく新築時に築いた信頼関係も、継続的に接点をもちコミュニケーションをとらなければ、提案の機会を失う可能性があります。

特に、家電量販店やリフォーム専門店は、定期的なメルマガやキャンペーン告知を通じてお施主様との関係維持に取り組んでいるため、OB顧客のリフォーム需要まで取りにくることも十分にあり得るでしょう。つまり、定期点検やアフターメンテナンスを通じて継続的に接点を持つことは、競合からOB需要を守るうえでも、非常に重要な取り組みだということです。

たとえば、新築時に当社の建物長期保証サービス「建物サポートシステム」を導入すると、10年目を迎える前の点検が付帯されているので、自社で実施する点検と合わせて囲いこむことができます。20年の保証が付いていることで、OB顧客と接点を持ち続けることができるため、リフォーム適齢期を逃さずアプローチができる仕組みが整います。

住宅会社自身でアフター専門部署を設けるのが難しい場合でも、このような外部サービスを活用すればOB顧客のフォロー体制を強化するだけではなく、今からでも点検の外注化で新規の見込み顧客を獲得することができます。ぜひOB顧客との継続的な関係づくりにご活用いただけるとうれしいです。