長期保証サービスを標準仕様化すべき理由とは? 住宅会社に必要な3つの視点

長期保証サービスは必要だと感じていても、「標準仕様として最初から付けるのは少し重い」と感じる住宅会社も多いのではないでしょうか。特に住宅業界では、新築住宅着工数の減少に加え資材高騰により、住宅会社は今まで以上に価格競争が厳しさを増しています。そうした価格競争の中、長期保証サービスの価格分を値上げすることは簡単ではありません。

しかし、実際のところ長期保証サービスの標準仕様化は、短期的なコスト増以上に大きなメリットをもたらし、最終的な営業利益そして施主満足といった価値を見出すことができます。

本記事では、そうした住宅会社のコスト事情に寄り添いながら、なぜ今、長期保証を"標準仕様"として導入することが、結果的に営業利益や施主満足につながるのか解説していきます。

この記事で分かること=========

・長期保証サービスが営業利益向上につながる理由

・住宅会社が長期保証サービスを標準仕様化している3つの理由

・長期保証サービスを標準仕様化する3つのメリット

==================

目次[非表示]

- 1.なぜ住宅で雨漏り事故が発生するのか?

- 2.なぜ今、長期保証サービスを「標準仕様」にする会社が増えているのか?

- 2.1.理由①|技術基準の高さを「保証の有無」で可視化できるから

- 2.2.理由②|「長期保証がついていない理由」を問われる機会が増えているから

- 2.3.理由③|長期接点を通じて「将来利益の獲得」を仕組み化できるから

- 3.長期保証サービスを「標準仕様」にする3つのメリット

- 3.1.メリット①品質基準の底上げによる「企業ブランドの向上」

- 3.2.メリット②現場の属人判断の減少による「業務の安定化・効率化」

- 3.3.メリット③アフター対応の明確化による「コスト・人員の見通しの良さ」

- 4.「保証がある家」ではなく「保証がある会社」として選ばれる時代へ突入

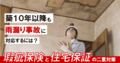

なぜ住宅で雨漏り事故が発生するのか?

長期保証サービスの導入において、多くの住宅会社が最初に懸念するのは「利益率への影響」でしょう。保証費用が販売価格の原価に上乗せされることで、粗利益の減少は避けられません。

しかし、この表面的なコスト増に目を奪われると、長期保証がもたらす「見えない利益」を見逃してしまいます。ここでは、長期保証がもたらす具体的な利益構造について詳しく見ていきましょう。

人件費削減の仕組みが「見えないコスト」削減につながる

「長期保証サービスを付けると価格が上がり、粗利が減る」と懸念されるのは当然の反応といえます。しかし、社内での不具合対応やトラブル処理にかかる時間・手間・精神的負担はどうでしょうか?長期保証によってそれらの見えないコストが削減され、実質的に利益を守れる構造が見えてくるでしょう。

たとえば、長期保証がついていない場合、雨漏りや施工不良が発生すると、営業担当や工務担当が個別に対応しなければなりません。原因調査から補修業者の手配、施主への説明まで、何十時間以上の工数が容易に想像できます。この工数を社員の時給や委託費用で換算すると、1件の不具合対応でも何十万円以上のコストがかかるのではないでしょうか。

一方、長期保証サービスを導入している場合、保証会社が事故調査や9年引受点検など、アフターサービス対応を代行できるため、本来発生する社内の人件費負担は大幅に軽減されます。このような間接的なコスト削減効果を含めると、長期保証費用の負担は決して「純粋なコスト増」ではないと見直すことはできるのではないでしょうか。

長期的な利益確保の営業戦略につながる

営業において、「売れる」ことと「利益が残る」ことは別問題です。長期保証サービスを導入することで、将来のメンテナンス・リフォーム需要を体系的に囲い込み、住宅の運用期間全体での利益最大化につながります。これは「資産としての住宅価値」の視点を持つ施主にも受け入れられやすい提案軸になるでしょう。

実際に長期保証が付いている住宅は、万が一の事故に対する修繕費用リスクを軽減し、実質的な生涯コストを抑制する効果があります。また、保証期間中の点検やメンテナンスを通じて、住宅会社は施主との継続的な関係を維持することも可能です。この関係性を維持することが、将来のリフォームや増改築の際に選ばれる理由となり、長期的な収益源を確保する基盤になるわけです。

価格が上がっても"選ばれる理由"が明確になるから、受注は落ちない

価格競争が激しい中、「価格が高くなると売れなくなってしまう」と不安に思うことは多いのではないでしょうか。しかし、実際は「価格が高い=受注が減る」とは限りません。むしろ今の住宅購入層は、単純な価格比較ではなく、「この価格でどれだけ長く安心して暮らせるか?」という長期的なコストパフォーマンスに注目しています。

長期保証サービスがついている住宅は、万が一の事故発生時にも損害費用を抑えられるため、実質的な将来コストの低減につながり、施主にとっては「見た目の高さ」を上回る経済的メリットがあるのです。その点を営業現場で正しく伝えることで、「割高に見えて、むしろ安心」「むしろこっちの方が得」という評価を受けやすくなるでしょう。

なぜ今、長期保証サービスを「標準仕様」にする会社が増えているのか?

ここまで、長期保証サービスが実は利益を圧迫するものではなく、長期的な視点で営業利益を生み出すものだと解説してきました。さらに一部の住宅会社では、この長期保証サービスを標準仕様として導入する動きが増えていることをご存知でしょうか。

この動きは一時的なトレンドではなく、これからの住宅業界における新しい需要の表れともいえるでしょう。ここでは、近年の住宅業界における需要の観点から、住宅会社が長期保証サービスを標準仕様化する理由について詳しく探ってみます。

理由①|技術基準の高さを「保証の有無」で可視化できるから

長期保証を標準で付けている会社は、「どの家にも一定以上の責任と品質を持つ」という住宅会社としての姿勢を示しているといえます。これは単なる営業トークではなく、施主の安心できる住まいのために会社の品質基準を底上げしており、結果的にブランドの信頼性を高める効果があるといえます。

一般的に住宅の品質は、専門知識のない施主には判断が困難です。構造計算書や施工写真を見せられても、その技術レベルを正確に評価することは容易ではありません。しかし、「長期保証が標準で付いている」という事実は、「この会社は自社の技術力に絶対的な自信を持っている」という明確なメッセージとして受け取られます。

保証会社による事前審査をクリアし、継続的な品質管理を受けている住宅会社であることは、第三者機関による品質認証を受けているのと同等の価値があるといえます。特に、技術的な差別化が困難になっている現在の住宅市場において、保証の有無は企業の技術力を客観視する重要な指標として機能しているというわけです。

理由②|「長期保証がついていない理由」を問われる機会が増えているから

今後、長期保証を標準で提供していない会社は、施主から「なぜ御社はついていないのか?」と説明を求められる場面がさらに増えるでしょう。施主の要求水準が高まっていることで、こうした長期保証付きがもはや当たり前の基準になると、住宅会社自体への信頼性評価に影響しかねません。

現在インターネットやSNSの普及により、住宅購入を検討する消費者の情報収集能力は飛躍的に向上しています。各社が長期保証サービス付きの住宅を提案することが増えている中、「なぜA社には保証があるのに、B社にはないのか?」という疑問を持つことは自然な流れです。実際に面談で直接尋ねられなくても、心の中では発注検討先から除外している可能性も否めません。

このような市場環境の変化を踏まえると、長期保証の標準化は防御的な戦略としても必要不可欠といえるでしょう。

理由③|長期接点を通じて「将来利益の獲得」を仕組み化できるから

長期保証が標準仕様だと、点検やフォローが全棟に仕組み化されます。これにより、「建てて終わり」ではなく「継続的に関わる住宅会社」として、リフォームや設備更新の提案機会を逃さない体制づくりに注力できるようになります。

新築住宅着工数の減少が進むことで新規顧客の獲得が難しくなる中、いち施主当たりの生涯売上金額も意識した取り組みをしなければ、企業の成長が頭打ちになるリスクが大きくなってしまいます。しかし、既存顧客との継続的な関係構築ができれば、長期保証に基づく定期点検やメンテナンスなどのアフターサービスやリフォームの依頼が施主からくるため、結果的に生涯売上が増加するわけです。

長期保証サービスを「標準仕様」にする3つのメリット

ここまで近年の住宅業界における需要の観点から、長期保証サービスを標準使用する会社が増えている理由について解説してきました。では実際に、住宅会社が長期保証サービスを標準仕様にするメリットはなんでしょうか。

実は、長期保証サービスは表面的なコスト計算だけではなく、企業の内部システムや業務プロセスの改善、さらには組織全体の品質管理向上に至るまで、包括的な効果が期待できます。

ここでは、具体的に標準仕様化がもたらす住宅会社のメリットについて3つご紹介します。

メリット①品質基準の底上げによる「企業ブランドの向上」

1つ目は「品質基準の底上げによる企業ブランドの向上」です。保証付き住宅とそうでない住宅が混在すると、会社の品質基準が曖昧になる中、標準仕様であれば、すべての家に一定の品質が担保され、顧客に対する企業の姿勢を明確にすることができます。

住宅の品質管理において最も重要なのは、一定水準以下の物件を絶対に引き渡さないことです。しかし、保証の有無が物件ごとに異なる場合、長期保証サービスの住宅に求められる施工品質を統一できないため、施工現場での品質意識にばらつきが生じやすくなります。

そこで、長期保証サービスの標準仕様化により、すべての物件が同じ品質基準で管理が可能になります。現場作業員から管理職まで、組織全体で統一された品質意識を共有できるため、企業文化そのものの向上につながる重要な変化といえるでしょう。結果として、クレームの減少や顧客満足度の向上が期待できるわけです。

メリット②現場の属人判断の減少による「業務の安定化・効率化」

2つ目は「現場の属人判断の減少による業務の安定化・効率化」です。会社全体で営業提案の内容を標準化することで、社内全体の業務フローと提案内容の統一につながり、社内体制の整備とミス・トラブルの削減に効果が期待できます。

実際に、現場での属人的な判断に依存する業務は、組織の成長を阻害する大きな要因となります。経験豊富な担当者が退職した場合、その知識やノウハウが失われ、業務品質の低下を招くリスクがあるのです。また、判断基準が曖昧な場合、担当者間で提案内容に差異が生じ、顧客からの信頼を損なう可能性もあります。

長期保証の標準化により、営業提案から施工管理、アフターサービスまでの一連の業務プロセスが明確に定義されると、新入社員でも迷うことなく適切な対応ができるようになり、業務の効率化と品質の安定化が同時に実現されるでしょう。このような業務の標準化は、企業の営業戦略においてとても重要な基盤づくりといえるのではないでしょうか。

メリット③アフター対応の明確化による「コスト・人員の見通しの良さ」

3つ目は「アフター対応の明確化によるコスト・人員の見通しの良さ」です。長期保証サービスの標準化により、施工後の保証対応コストやアフター工数が予測できるようになるため、企業の原価管理や外部委託の検討において大きな利点となります。

建設業界における原価管理の難しさの一因は、アフターサービスコストの予測困難さにあります。どの物件でいつ不具合が発生するか、その対応にどれだけのコストがかかるかを正確に予測することは非常に困難です。この不確実性は、長期的な事業計画策定の障害となっています。

しかし、長期保証を全棟標準とすることで、実施すべきアフター対応や必要なリソースが事前に把握できます。また、年間の事故発生件数やその際の平均出費金額が分かると、導入有無でどれだけコストを削減できたかを見える化することが可能になります。

「保証がある家」ではなく「保証がある会社」として選ばれる時代へ突入

長期保証は、いまや商品オプションではありません。施主が選んでいるのは「どんな家か」だけでなく、「どんな会社がその家を建てたか」、そして「建てたあとも任せられるか」です。標準仕様として全棟に長期保証を組み込むことは、どのお客様にも同じ品質と責任を持って家を提供するという企業姿勢を示すことではないでしょうか。

その一歩目として、会社や部門全体で、勉強会または外部企業を招いた説明会を実施することは有用でしょう。まずは会社全体にこの標準仕様化の意識そして取り組みを浸透させることが重要です。長期保証サービスは施主から選ばれる差別化の武器となるので、ぜひ長期保証サービスの標準仕様化を検討してみてください。

当社では、長期保証サービスの1つとして、構造・防水を対象とした建物サポートシステムを販売しています。施主への提案時に活用できるチラシもご用意していますので、ぜひ営業にお役立て下さい。