【特徴3選】シロアリ被害が発生しやすい住宅を徹底解説!

「シロアリ被害が実際に発生した話を施主から聞いたことがない」。

そんな理由で防蟻保証の提案を見送っていませんか?確かに、日常的にシロアリ被害の報告を受ける機会は多くありません。しかし、統計データを詳しく調べると、築年数が経過するにつれてシロアリ被害のリスクは確実に高まっていることがわかります。

そこでこの記事では、シロアリ被害の発生率データから被害が起きやすい住宅の特徴を3つピックアップし解説します。

この記事で分かること=========

・シロアリ被害の発生率データ

・シロアリ被害が発生しやすい住宅の特徴

・シロアリ被害を放置するリスク

==================

シロアリ被害の発生率は本当に低い?

シロアリ被害について「身近で聞いたことがない」という理由で軽視してしまいがちですが、実際の統計データを見ると、その認識が変わるかもしれません。

ここでは、全国規模で実施された調査結果をもとに、シロアリ被害の実態について詳しく解説していきます。

全国のシロアリ被害件数は?

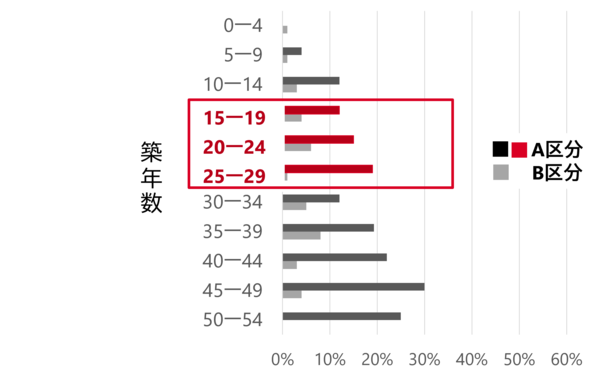

2013年に全国規模で実施された大規模調査によると、シロアリ被害の発生率は予想以上に高い数値を示しています。防蟻処理保証切れで、再施工せず一定期間経過(放置)した物件2,500件のうち、築20-24年の物件は約15%、つまり6-7件に1件はシロアリ被害が発生していることが明らかになりました(※1)。

またこの数値は、単なる推測や憶測ではなく、東北から九州に所在する在来軸組工法を中心に枠組壁工法、木造プレハブ工法による戸建て住宅を対象とした実態調査の結果です。この高い発生率を考慮すると、防蟻保証はただの「念のため」の対策ではなく、重要な対策として位置づけられることがわかります。

※1出典元:日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合「シロアリ被害実態調査報告書 図 5-2 築年数別蟻害発生率」2013年3月

統計が示す「被害の増加」と「築年数によるリスク上昇」

先ほどの調査データを詳しく分析すると、シロアリ被害の発生には明確な傾向があることがわかります。シロアリ被害の発生率は、築15年以上で10%を超え、築20年〜30年で20%近くと、築年数に比例して確実に増加しています。つまり、築30年までの期間に限定すると、新築時の防蟻処理の効果が徐々に薄れていく一方で、シロアリの侵入リスクが段階的に高まるという相関関係があるわけです。

日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合「シロアリ被害実態調査報告書 図 5-2 築年数別蟻害発生率 5.2.築年数別蟻害発生率 」2013年3月

特に注目すべきは、築20年を超えると被害率が急激に上昇することであり、これは従来の5年保証では到底カバーしきれない期間であることを意味しています。このシロアリ被害発生率データからも、これまで5年保証が主流だった防蟻保証から、20年間の初期保証が主流になることが予想できます。

シロアリ被害が活発になる時期は?

築年数データの結果からだけでなく、シロアリの活動パターンを理解することで、被害が発生するメカニズムがより明確になります。ヤマトシロアリは、温度が12〜30度の4-5月に最も活動的になり、羽アリは4月下旬から5月の昼間に飛び立つため、この時期になると大量発生が観察されます。特に注視すべきは、シロアリは雨上がりの湿度が高い日を好む習性があり、これが住宅の床下環境と密接に関係していることです。

さらに、多くの人が誤解しているのは、シロアリが冬季に活動を停止するという認識です。実際には、ヤマトシロアリは気温が6度ほどあれば活動できるため、動きが鈍くなるものの冬場でも活動を続けています。つまり、年間を通じてシロアリのリスクは存在しており、特に春から夏にかけての高温多湿な時期には、被害が急速に拡大する可能性が高まるのです。

その住宅は大丈夫?シロアリ被害が発生しやすい住宅の特徴3選

これまではシロアリ被害の発生率に関する統計データについて深堀りしてきましたが、では具体的に「どのような住宅がシロアリ被害を受けやすいのか」についても理解することが重要です。シロアリは無差別にどの住宅にも集まるわけではなく、彼らにとって好ましい環境条件が揃った場合にその住宅に集まります。

ここでは、シロアリ被害が発生しやすい住宅の具体的な特徴について、3つ解説していきます。

特徴①床下の風通しが悪く換気口が少ない

シロアリ被害の最も重要な要因の一つが、床下の通気性の悪さです。床下の風通しが悪く換気口が少ない住宅は、シロアリにとって理想的な生息環境を提供してしまいます。なぜなら、シロアリは湿度の高い環境を好み、特に湿度80%以上の状況で最も活発に活動するからです。

換気口が不足している住宅では、床下に湿気が滞留しやすく、木材の含水率が上昇することでシロアリの餌となる環境が整ってしまうわけです。

たとえば、建築基準法では床下換気口の設置基準が定められていますが、最低基準を満たしているだけでは十分とは言えません。特に、角地以外の住宅や、隣住宅との距離が近い住宅では、より多くの換気口を設置し、床下の空気循環を確保することが重要になります。

特徴②日当たりが悪い

意外に見落とされがちですが、日当たりの悪さもシロアリ被害の重要な要因となります。なぜなら日当たりが悪い住宅では、床下や基礎周辺が常時陰湿な状態に保たれ、シロアリが好む環境条件が整いやすくなるからです。

特に、北側に位置する住宅や、高い建物に囲まれた住宅では、太陽光による自然な乾燥効果が期待できません。太陽光は単に温度を上昇させるだけでなく、紫外線による殺菌効果や、木材の自然な乾燥促進効果もあります。これらの効果が得られない住宅では、木材の含水率が高い状態が維持され、シロアリの餌としての魅力が増してしまいます。

また、日当たりの悪い住宅では、雨水の乾燥も遅く、基礎周辺の土壌が常時湿潤状態になりやすいことも、シロアリの活動を促進する要因となります。住宅の設計段階では、可能な限り南向きの配置を検討し、周辺建物の影響も考慮した日照計画を立てることが、長期的なシロアリ対策として有効でしょう。

特徴③住宅の周辺に木や森がある

住宅周辺の自然環境も、シロアリ被害の発生に大きな影響を与えます。住宅の周辺に木や森がある住宅では、自然界のシロアリコロニー(シロアリ集団)からの侵入リスクが格段に高まります。

特に注意が必要なのは、建築後に施主がウッドデッキや植栽を設置することで、建築時とは環境が大きく変わってしまうケースです。ウッドデッキは直接的なシロアリの餌となり、そこから住宅本体への侵入経路が形成される可能性がありますし、植栽によって土壌の水分量が増加することで、シロアリの活動が活発化することもあります。

住宅会社としては、引き渡し後の行動についても施主に注意喚起を行い、適切な防蟻対策の継続を提案することが重要でしょう。

シロアリ被害を受けると住宅はどうなる?

シロアリ被害が発生しやすい住宅の特徴を解説してきましたが、多くの施主は、シロアリ被害を「木材が少し食べられる程度」と軽く考えがちです。しかし、実際のシロアリ被害は住宅の根幹に関わる重大な問題と見直すべきでしょう。

ここでは、シロアリ被害が住宅に与える具体的な影響について、構造的な問題から経済的な負担まで幅広く解説していきます。

地震による倒壊リスクが高まる

シロアリ被害の最も深刻な影響は、住宅の構造強度に与えるダメージです。シロアリは木材の内部から食害を進めるため、外見上は正常に見える柱や梁でも、内部が空洞化して耐力が大幅に低下している場合があります。

特に、土台や大引き、床束などの基礎構造部材がシロアリの攻撃を受けると、住宅全体の耐震性能が著しく損なわれてしまいます。建築基準法で定められた構造計算は、木材が健全な状態であることを前提としており、シロアリによる食害で断面欠損が生じると、想定していた耐力を発揮できなくなるのです。

実際の地震時には、シロアリ被害を受けた住宅は健全な住宅と比較して、倒壊しやすくなるという事例もあります。たとえば、阪神淡路大震災の被害調査では、全壊した住宅にはシロアリ被害・老朽化が確認されており、地震による二次的な被害拡大の要因としてシロアリ被害が注目されています。

住宅の安全性を長期間維持するためには、シロアリ対策は地震対策と同等の重要性を持つ課題として位置づけるべきでしょう。

部材ごと交換する手間が発生する

シロアリ被害の修復は、単純な補修では済まない場合が多く、被害を受けた部材を完全に交換する大規模な工事が必要になります。なぜなら、シロアリに食害された木材は、表面的な処理だけでは根本的な強度回復が期待できないからです。

特に、構造材として重要な役割を果たす土台や柱、梁などが被害を受けた場合、住宅の安全性を確保するためには部材の全交換の必要性も十分に考えられます。また、部材交換に伴い、内装材や外装材の撤去・復旧も必要となるため、実質的には住宅の大規模リフォームに匹敵する工事規模となってしまいます。

工事期間中は住宅での生活が困難になる場合も多く、仮住まいの確保など施主にとっても大きな負担となることが想定されます。

高額な補修費用が発生する

シロアリ被害の経済的な影響は、多くの施主が予想する範囲を大きく超える深刻なものとなります。軽微な被害であっても数十万円、構造材に及ぶ本格的な被害の場合は数百万円から一千万円を超える補修費用が発生することも珍しくありません。

この高額な費用の要因は、単純な材料費だけでなく、専門的な技術を要する解体・復旧工事、仮設工事、そして工事期間中の仮住まい費用など、多岐にわたる関連費用が積み重なることにあります。

このような経済的リスクを考慮すると、防蟻保証にかかる費用は、長期的な視点で見れば非常にコストパフォーマンスの高い投資と言えるでしょう。

シロアリ被害のリスクを踏まえた住宅づくり提案を

これまで見てきたように、シロアリ被害は決して稀な出来事ではなく、築年数の経過とともに確実にリスクが高まる相関関係があることがわかりました。

また、シロアリ被害は目に見えず、施主自身がリスクを感じづらいものだからこそ、シロアリ被害が発生しやすい住宅の構造や立地などの特徴をあらかじめ理解しておくことが重要です。最近では、施工段階で長時間の防蟻効果をもつ忌避シートの活用も増えてきているので、ぜひ参考にしてみてください。

当社では、シロアリの生態を踏まえた基礎知識や具体的な対策内容を1つにまとめた資料をご用意しています。これからシロアリ対策を検討する初めての方でもわかりやすい内容ですので、ぜひ参考にして現場でお役立ていただけると嬉しいです。